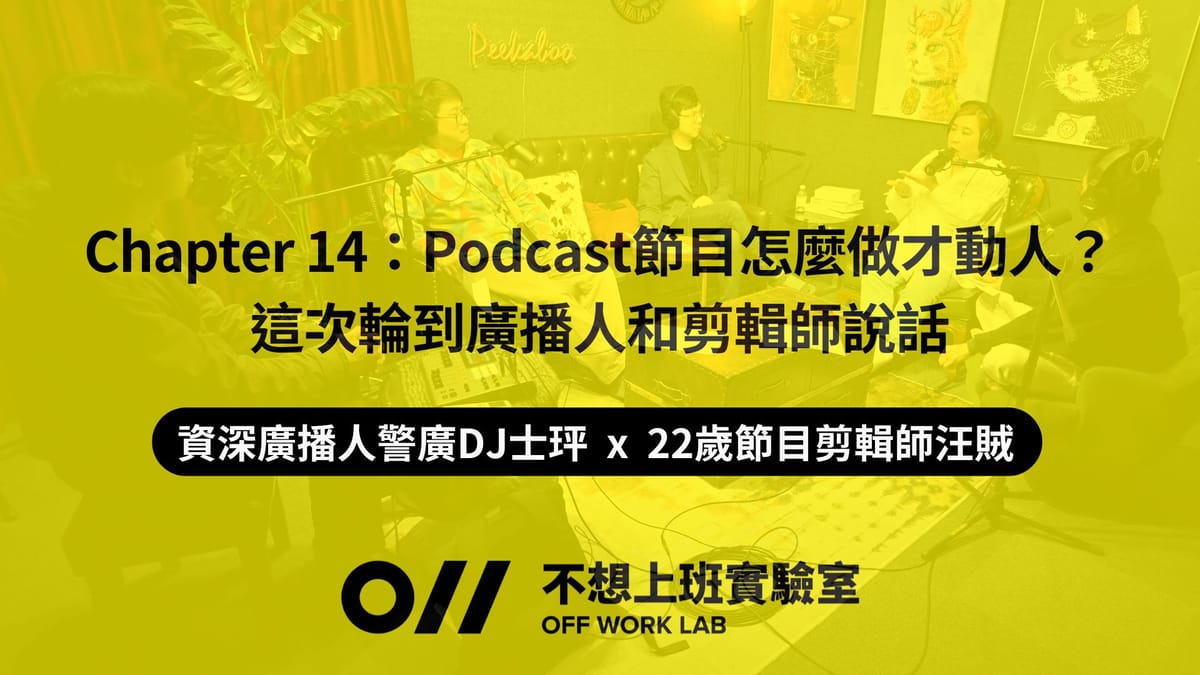

📚 Chapter 14 Podcast節目怎麼做才動人?這次輪到廣播人和剪輯師說話

當我們錄完第一季的第57集,也終於來到這場節目的「期末檢討會」。 我們邀請了警廣金鐘DJ士玶與剪輯師汪賊,一起開誠布公聊聊節目的製作過程、來賓挑選、節奏結構與主持人話太多這件事。 這集沒有教你怎麼變現,卻真誠分享了:一檔青澀但用心的節目,是怎麼一步步長出樣子的。 適合每個期待經營Podcast、想找夥伴一起玩真的你收聽。 👂 如果你曾有做節目的念頭,這一集,歡迎你偷偷打開。

這不只是一場節目回顧,是一次「創作初心」與「製作技術」的雙重檢討。

在這一輯《不想上班實驗室》的Ch14四集單元中,我們打破常規,讓主持人Joey在前半段「靜音」,交棒給共同主持人Emeline與Dennis,對兩位節目的核心夥伴——金鐘DJ士玶與剪輯師汪賊——進行深度訪談。

這不只是為了給出空間讓外部專業發聲,更是一次「主創者願意被挑戰」的真誠示範。從廣播與Podcast的結構差異、節奏感、收聽習慣,到來賓挑選、平台策略、內容脈絡與剪輯標準,所有看似小事的選擇,實則皆影響聽眾的體感與節目能否走得長久。

我們邀請你一起偷看節目背後的「製作筆記」,理解聲音內容的誕生,不只是按下錄音鍵,而是一場關於堅持、取捨與情感的長跑。這四集,是我們真實的反思與修正,也是一種溫柔而勇敢的說:「我們想把這個節目做好。」

🎧 四集介紹:

Ch14-1|金鐘DJ不藏私,從打槍企劃到節目顧問:警廣DJ士玶的真心話 警廣DJ士玶首度揭露她如何從「看不懂企劃書」到成為節目顧問,提出節奏與主題的專業建議。

Ch14-2|Podcast可以怎麼做得更好?資深廣播人這樣說 主持人Joey回應士玶的建議與質疑,談自我反思、來賓標準與主持風格的拿捏過程。

Ch14-3|「我終於遇到玩真的的創作者」從幕後到台前:剪輯師汪賊告白第一季 22歲的剪輯師汪賊,分享如何以第一位聽眾的姿態編排節目,並給出節目節奏與分集的具體建議。

Ch14-4|「聲音創作,是我心裡的那抹微笑」——一位22歲剪輯師的告白 Joey與汪賊首度同場,正式宣佈節目進入「20分鐘內篇幅」的新階段,並揭開第二季的跨媒體策略。

🎧 Ch14-1 金鐘DJ不藏私,從打槍企劃到節目顧問:警廣DJ士玶的真心話

第一季即將結束,這一集邀請到了重量級來賓——警廣的金鐘DJ士玶,以及節目的後製剪輯師汪賊,一起來聊聊《不想上班實驗室》節目的製作歷程與成長觀察。

這是一場有點緊張、又充滿笑聲的「期末回顧會」,士玶身為廣播圈資深主持人與金鐘評審,坦率地分享了對節目的第一印象、如何從「看不懂企劃書」到願意擔任顧問的轉變,並提供了節奏、結構、節目長度與主題選擇的寶貴建議。

本集亮點包括:

- Podcast與廣播的節奏差

- Podcast節目該如何切分單元,讓聽眾更有感?

- 怎麼找到「會講話的來賓」,才能撐起整集節目

- 為什麼30分鐘是一個聽感極限?

- 作為節目製作人與剪輯師的自我揭露與內幕觀察

- 為什麼主持人講太多反而是扣分?

這不只是一次節目檢討,更是Podcast創作者與廣播專業者之間的深度對話。

本集摘要

引介士玶成為來賓與節目顧問

士玶初看節目企劃書完全看不懂

廣播與Podcast的差異點分析

士玶建議Podcast應控制在30分鐘內

談Podcast來賓的重要性與選角標準

分享節目切集數應該要更有區隔

士玶稱讚來賓選得好,內容有深度與啟發

汪賊分享剪輯流程與主持風格調整

評Podcast是否有陪伴感與啟發性

廣播比賽的節奏與剪輯壓力經驗

🎧 Ch14-2 Podcast可以怎麼做得更好?資深廣播人這樣說

當主持人Joey被「靜音」,由Emeline與Dennis接手訪談時,一場別開生面的Podcast製作反思悄然展開。這集請來金鐘評審與資深DJ——士玶姐,針對節目《不想上班實驗室》的製作、主題選擇與可能走向進行深入點評。特別的是,Joey在本集終於「解封」,親自回應士玶對節目定位、節奏與結構的種種建議,氣氛中帶著真誠與喜感。

本集亮點:

- 🎙️ DJ士玶點評Podcast製作節奏、主題清晰度與分集設計

- 🛠️ 廣播 vs Podcast:節奏、剪輯邏輯與聽眾場景的差異解析

- 🔍 Joey反思企劃初衷、來賓選擇與主持介入的拿捏

- 💡 斜槓職涯該更接地氣?主題設定如何拓展觀眾輪廓

- 🪞 Joey坦承犯錯與學習曲線,強調「故事挖掘」與「角色深度」才是核心

- 🧃 製作組首次公開討論「主持人該不該話少一點」

這不只是節目中場的回顧,更像是一場真誠又有火花的「製作回聲室」。讓人看到製作人與專業廣播人對內容品質的不同期待,也讓聽眾能理解,《不想上班實驗室》從不是一場即興的遊戲,而是一場用心編排、用感情剪輯的創作過程。

本集摘要

廣播收入與Podcast變現比較

以Podcast做個人品牌的挑戰與優勢

主題設定建議:更多「接地氣的斜槓」案例

Joey主持風格的自我反思

Joey對來賓挑選的標準與堅持

第一季節目架構的背後設計理念

Joey:節目製作讓我找回十年來少有的快樂

製作內容的節奏與總結方式調整

🎧 EP03:Ch13-3「我終於遇到玩真的的創作者」從幕後到台前:剪輯師汪賊告白第一季

在這一集中,Podcast《不想上班實驗室》的製作人Joey選擇繼續「靜音」不發聲,由共同主持人 Emeline 與 Dennis 專訪節目的幕後靈魂人物──剪輯師汪賊。汪賊不僅是一位正就讀台藝大廣電系的大學生,更是對聲音內容充滿熱情的創作者。

他從剪輯師的角度誠實分享了自己的觀察與挑戰——包含主持人的語病、節目節奏的拿捏,以及收聽習慣的變化。他指出,大多數Podcast聽眾集中在35-44歲,若要觸及Z世代,媒介與節奏都需重新設計。他也提到,Joey的細心與「劃簡為繁」雖常讓剪輯過程複雜,但也顯示其對節目的高度投入與企圖心。

汪賊坦言,真正讓他感動的是:這個節目撐過了第十集,而且越做越扎實。作為剪輯師,他也期待未來能與團隊一起優化節奏與分集邏輯,例如縮短為20分鐘一集、強化每集的主題分明性。

本集亮點:

- 🎧 製作Podcast的現實:聲音產業獲利困難,需長期投入

- ✂️ 剪輯師視角:如何判斷何處該剪、主持人語病觀察

- 🔁 分集策略反思:四集架構是否真的有差異感?

- 📊 收聽習慣解析:通勤族30分鐘上下是耐心極限

- 💡 對創作者的建議:從聲音傳遞想法,反覆打磨細節,是認真的證明

本集摘要

認定Podcast主力聽眾年齡落在35-44歲區間

指出Joey的罪詞特徵:「那、好有趣喔」作為轉場

表示第五集後已熟悉節目節奏與剪輯節點

強調剪輯時以「第一個聽眾」心態進行

稱讚Joey是「玩真的」,難得持續產出超過10集

表示30分鐘對聽眾耐性是一道關卡

建議將集數縮短為20分鐘,增加完聽率

認為觀眾不一定能完整體驗四集拆分的價值

🎧 Ch14-4 「聲音創作,是我心裡的那抹微笑」——一位22歲剪輯師的告白

在節目的第14集Part 4中,Podcast 製作人 Joey 終於從「靜音模式」解禁,加入剪輯師汪賊與主持人 Emeline、Dennis 的對談,展開一場關於節目製作流程、聽眾感受與平台優化策略的深度對話。

Joey 首度揭露《不想上班實驗室》的內部製作分工:從音軌整理、預告剪輯到聲音節奏設定,與汪賊搭配精密、細膩。而面對第一季節目集數偏長的回饋,他現場做出策略轉向的重大決策:未來節目將控制在20分鐘內,由汪賊自主調整節奏與篇幅,以提升聽感與完聽率。

兩人也談到年輕世代聽眾的收聽習慣、不同媒體策略的規劃(如 Threads、Reels、短音頻),以及製作人該如何在自我喜好與市場現實之間取得平衡。汪賊分享,自己雖然不是 Podcast 重度聽眾,但製作這檔節目帶給他許多收穫,更將《不想上班實驗室》排為最優先剪輯項目之一。

最後,汪賊真誠表示:「聲音創作,是我心裡的那抹微笑。」也正因如此,他願意全力投入,讓每一集都能傳遞真誠與共鳴。

本集亮點:

- 📼 Joey首次公開節目製作流程與預告素材儲備法

- ✂️ 正式宣布未來集數將剪輯控制於20分鐘內

- 📊 分享收聽數據觀察:第4集反而點擊率最高

- 📱 探討跨媒體延伸:預計第二季加入Threads與短影音

- 💬 汪賊揭露創作初衷:「聲音創作是我心裡的微笑」

本集摘要

Joey公開節目製作與剪輯流程

正式宣布未來集數控制在20分鐘內

分享收聽行為:第4集點擊率最高

Joey分享剪輯與預告素材的儲備方法

預告第二季將結合Threads與短影音

汪賊談Podcast媒介與年齡層分析

汪賊將此節目列為剪輯優先順位

Joey反思節目方向與內容選擇

汪賊告白:「聲音創作是我心裡的微笑」

汪賊篇下集:「聲音創作士我心裡的微笑」

🎬 結語 | 謝謝你,聽到這裡

《不想上班實驗室》第14集上線,也代表著我們的第一季正式走到尾聲。從開播以來,我們已經錄製了 57集內容,收錄了超過16位受訪者的斜槓故事、迷惘時刻與突破經驗,感謝你一直陪我們聽、陪我們一起走。

接下來的兩週,我們會重上兩集早期的節目(Ch3、Ch4),包含:

📌 Kevin 的「一人四司人生」

📌 Ken 的「保險中肯哥」寫作與自媒體之路

——這兩集也是當初發布順序錯位,現在想讓它們以更合適的樣子與大家重新見面。

而我們的第二季,預計會在六月與你重新相見。

也許會加入新的元素、有更不同的節奏、更多元的角色、甚至新的聲音。

我們還在路上,一起實驗。

在MicMind錄音室前的大合照,感謝陪伴我們一整季的:汪賊、士玶、博儒、Dennis、Emeline、與Joey

📮 如果你有任何回饋、感想、甚至點子,歡迎留言或私訊我們!

你的一句話,對我們來說都是很大的鼓勵。

不想上班實驗室 FB粉專 Instagram Threads

——不想上班實驗室,短暫休息中。六月見👋

🔹以下了解更多不想上班實驗室

官方網站/部落格/電子報訂閱

Facebook

instagram

Threads

Firstory

KKBOX

Spotify

Apple